La energía nuclear, más allá de su aplicación científica o energética, representa uno de los símbolos más contundentes de poder estatal en el orden internacional. Desde Hiroshima y Nagasaki, el átomo ha dejado de ser una simple herramienta tecnológica para convertirse en un arma de disuasión, una carta geopolítica y un instrumento diplomático de primer nivel. En un mundo donde el equilibrio estratégico depende en gran medida de quién posee -y quién no- armas nucleares, el régimen internacional construido para frenar su expansión enfrenta desafíos estructurales. El Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), firmado en 1968, intentó contener este fenómeno, pero décadas después, su efectividad está en entredicho.

Países como India, Pakistán e Israel nunca firmaron el TNP pero poseen armas nucleares. Corea del Norte, que sí lo firmó, decidió abandonarlo y desarrollar su propio arsenal. Irán, aunque aún miembro, amenaza con retirarse ante lo que considera un trato desigual. En paralelo, potencias como Estados Unidos y Rusia mantienen arsenales activos, y el proceso de desarme global parece estancado. Frente a este panorama, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), encargado de supervisar el cumplimiento del tratado, se enfrenta a limitaciones técnicas, presiones políticas y una creciente desconfianza por parte de los países que buscan la multipolaridad. ¿Puede sostenerse este orden nuclear cuando sus reglas ya no se aplican por igual?

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) fue creado en 1957 como una respuesta institucional a la tensión nuclear de la Guerra Fría. Su nacimiento está vinculado al discurso “Átomos para la Paz” del presidente estadounidense Dwight D. Eisenhower, quien planteó la necesidad de un organismo internacional que promoviera el uso pacífico de la energía nuclear y previniera su desvío hacia fines militares. Con sede en Viena y dependiente técnicamente del sistema de las Naciones Unidas, el OIEA reúne actualmente a más de 170 Estados miembros, lo que lo convierte en una de las agencias multilaterales más amplias del mundo.

Sus funciones principales incluyen la inspección de instalaciones nucleares en países firmantes del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) -pero esto no significa que no se pueda ser miembro si es que no se firma el tratado-, la verificación de que los materiales nucleares no sean utilizados para la fabricación de armas, y el apoyo técnico a programas nucleares civiles. También colabora con agencias científicas y médicas para impulsar el uso de la energía atómica en áreas como la medicina, la agricultura y el medio ambiente. A través de sus programas de asistencia técnica, el OIEA ha contribuido a cerrar brechas de desarrollo en países del Sur Global, promoviendo transferencia de tecnología y seguridad radiológica.

No obstante, su papel como ente neutral ha sido puesto en duda en múltiples ocasiones. Las presiones de potencias nucleares, las acusaciones de parcialidad y los casos donde no se detectaron programas militares encubiertos -como en Irak antes de 2003 o en Siria en 2007- han afectado su credibilidad. Además, el OIEA no tiene capacidad coercitiva real: depende de la cooperación de los Estados y del respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU para hacer cumplir sus recomendaciones. En este escenario, su legitimidad técnica se enfrenta cada vez más al desgaste político del régimen internacional que lo sostiene.

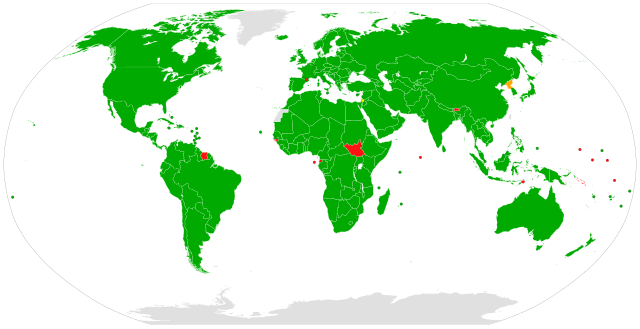

Ahora profundizando en este tratado firmado en 1968 y en vigor desde 1970, el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) es el principal acuerdo internacional destinado a impedir la expansión de armas nucleares, fomentar el desarme y promover el uso pacífico de la energía atómica. Su arquitectura se sostiene sobre tres pilares fundamentales: la no proliferación (los países sin armas nucleares se comprometen a no adquirirlas), el desarme (los que las poseen deben avanzar hacia su eliminación), y la cooperación para el uso pacífico de la energía nuclear bajo supervisión del OIEA. Actualmente, más de 180 países son parte del tratado, lo que lo convierte en uno de los instrumentos multilaterales más universalmente aceptados.

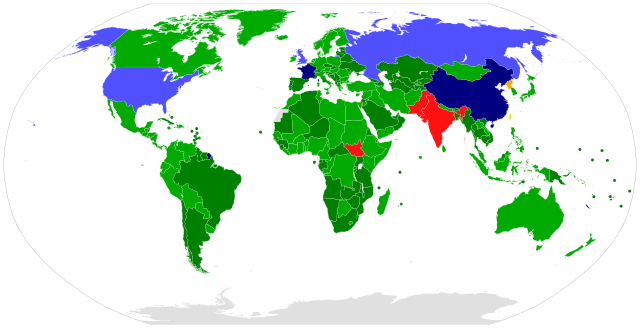

Sin embargo, el tratado presenta contradicciones estructurales. Solo cinco países son reconocidos oficialmente como “Estados con armas nucleares” (Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido), lo que consagra un privilegio permanente para estas potencias mientras exige renuncias al resto. Además, el incumplimiento del segundo pilar -el desarme progresivo- ha sido una de las críticas más persistentes: las potencias nucleares no solo han conservado sus arsenales, sino que muchos los han modernizado. La falta de mecanismos coercitivos efectivos y la aplicación política selectiva de sanciones han mermado la confianza de muchos países firmantes.

Algunos Estados han optado por desafiar directamente el tratado. India, Pakistán e Israel nunca lo firmaron, mientras que Corea del Norte se retiró oficialmente en 2003 tras décadas de tensiones. Otros, como Irán, permanecen dentro del TNP pero denuncian un trato desigual que les impide ejercer su derecho soberano a desarrollar tecnología nuclear con fines civiles. A esto se suman acusaciones de doble estándar, ya que ciertas violaciones reciben respuestas duras mientras que otras, como el silencio respecto al arsenal nuclear de Israel, son ignoradas. En este contexto, la promesa de un mundo sin armas nucleares parece cada vez más lejana.

India fue uno de los primeros países en rechazar el TNP por considerarlo un instrumento desigual que institucionaliza la hegemonía nuclear de unos pocos. En 1974, realizó su primera prueba nuclear bajo un discurso de de “explosión nuclear pacífica”, marcando un quiebre con el orden establecido. Pakistán, su rival histórico, respondió desarrollando su propio programa nuclear con apoyo externo y, en 1998, ambos países realizaron pruebas atómicas casi simultáneas. Ninguno es parte del TNP, y ambos han establecido doctrinas de disuasión regional que complican cualquier intento de desarme en Asia del Sur. El OIEA, sin jurisdicción en estos países, solo puede observar desde fuera cómo crece la carrera armamentista entre dos potencias rivales con historial de conflictos abiertos.

Corea del Norte firmó el TNP en 1985, pero nunca permitió inspecciones plenas del OIEA. Tras una década de tensiones y acusaciones de ocultamiento de materiales nucleares, Pyongyang se retiró oficialmente del tratado en 2003, invocando su derecho a la seguridad frente a las amenazas estadounidenses. Desde entonces, ha realizado múltiples pruebas nucleares -la primera en 2006- y ha desarrollado misiles balísticos intercontinentales capaces de portar ojivas. A diferencia de otros países, Corea del Norte desafió abiertamente al sistema internacional, expulsó a los inspectores del OIEA y asumió el costo político y económico del aislamiento.

Israel nunca ha reconocido oficialmente poseer armas nucleares, ni ha firmado el TNP. Sin embargo, se estima que cuenta con entre 80 y 200 ojivas atómicas, desarrolladas en secreto con apoyo técnico inicial de Francia. Su doctrina es la “ambigüedad estratégica”: ni confirmar ni negar, pero dejar claro que tiene capacidad de respuesta ante amenazas existenciales. El OIEA no tiene acceso a sus instalaciones, y la comunidad internacional -en especial Estados Unidos- ha evitado presionar a Israel para que se firme el tratado. Esta excepción permanente alimenta la percepción de un doble estándar: mientras algunos países son severamente sancionados por intentar enriquecer uranio, otros pueden mantener arsenales fuera de toda supervisión sin consecuencia alguna.

Irán es miembro del TNP y ha sido uno de los países más inspeccionados del mundo. Sin embargo, su programa de enriquecimiento de uranio ha sido objeto de controversia constante. En 2015, firmó el acuerdo nuclear (JCPOA) con las potencias del Consejo de Seguridad más Alemania, comprometiéndose a limitar su actividad nuclear a cambio del levantamiento de sanciones. En 2018, Estados Unidos se retiró unilateralmente del acuerdo bajo la administración Trump, lo que provocó una reactivación del programa iraní. Recientemente, legisladores iraníes advirtieron que el país podría abandonar el TNP si se restablecen las sanciones. A diferencia de Corea del Norte, Irán busca mantener su estatus dentro del tratado, pero denuncia una vigilancia politizada.

El sistema internacional de control nuclear atraviesa una crisis estructural. El Tratado de No Proliferación Nuclear, alguna vez símbolo de equilibrio y contención estratégica, hoy se ve superado por la realidad geopolítica: proliferan los casos de países con armas fuera del tratado, las potencias reconocidas no cumplen sus promesas de desarme, y los mecanismos de verificación, encabezados por el OIEA, se ven debilitados por presiones políticas, selectividad e incapacidad coercitiva. La arquitectura creada para prevenir un mundo multipolar nuclear ha caído y toma más fuerza la teoría de que todos los países deberían tener estas armas.

Los casos de India, Pakistán, Israel, Corea del Norte e Irán demuestran que el régimen de no proliferación no es universal ni equitativo. La impunidad de algunos Estados contrasta con la rigidez con que se vigila a otros. Esta asimetría no solo mina la legitimidad del TNP, sino que incentiva a otros países a ver la posesión de armas nucleares no como una amenaza, sino como una garantía de soberanía y una carta de negociación frente a las grandes potencias que se está incorporando cada vez más en la política exterior de los países.

Mientras tanto, el OIEA intenta mantener su rol técnico en un tablero cada vez más político. Pero sin una reforma estructural del TNP, sin compromisos reales de desarme por parte de los Estados con armas nucleares, y sin una vigilancia equitativa y transparente para todos, el régimen actual corre el riesgo de convertirse en un acuerdo simbólico sin fuerza práctica. El futuro del control nuclear dependerá, más que nunca, de si el mundo acepta seguir jugando con reglas rotas o se atreve a escribir unas nuevas.