En un mundo donde las guerras no siempre se declaran pero se libran a diario -en campos de batalla, redes sociales, mercados y salas diplomáticas-, la política internacional ha vuelto a girar en torno al conflicto. Doctrinas geopolíticas como la guerra preventiva, la soberanía energética o la defensa de “zonas de influencia” han sido utilizadas para justificar intervenciones, ocupaciones e incluso limpiezas étnicas. En muchos casos, estas prácticas van directamente en contra del Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos. El orden global, fragmentado y tensionado por una nueva multipolaridad, necesita contrapesos que frenen el uso arbitrario de la fuerza.

Frente a este panorama, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sigue siendo el espacio más amplio de negociación entre Estados. Aunque no tiene un ejército propio -pero si interviene con los cascos azules en misiones de paz- ni puede imponer decisiones a los países más poderosos -salvo que voluntariamente se sometan a sus decisiones y fuerce a los demás países en hacerlo-, su estructura le permite mediar en conflictos, coordinar asistencia humanitaria, emitir resoluciones, imponer sanciones e incluso autorizar el uso de la fuerza colectiva. En este artículo te explicamos cómo funciona la ONU, cuál es su estructura interna, qué papel juega en los conflictos internacionales y por qué sigue siendo clave para la paz mundial, aunque imperfecta.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) es la principal institución multilateral del planeta, cuyo objetivo es preservar la paz, fomentar el desarrollo sostenible, proteger los derechos humanos y garantizar el respeto al Derecho Internacional. Fue fundada en 1945 tras el final de la Segunda Guerra Mundial, con el propósito de evitar que la humanidad volviera a enfrentar un conflicto global de semejante escala. Reúne a 193 Estados miembros, prácticamente todos los países reconocidos en el mundo, y su sede principal se encuentra en Nueva York, aunque tiene oficinas regionales y operativas en decenas de países.

La ONU sirve como plataforma de diálogo entre gobiernos, pero también como instancia de acción internacional. Desde la ayuda humanitaria en crisis migratorias hasta el envío de misiones de paz, la ONU actúa a través de sus múltiples órganos y agencias. Además de prevenir guerras, busca enfrentar desafíos comunes como el cambio climático, las pandemias, el terrorismo, el hambre, el tráfico de personas, la proliferación de armas nucleares y las desigualdades estructurales. Aunque su poder coercitivo está limitado por la soberanía de los Estados, sus resoluciones y misiones tienen un gran peso geopolítico, legal y simbólico.

En la actualidad, la ONU mantiene presencia activa en una variedad de conflictos armados y zonas de tensión internacional. Algunas de sus misiones más destacadas se encuentran en países como Mali, Sudán del Sur, República Democrática del Congo, Líbano y Chipre. A través de cascos azules, enviados especiales o misiones políticas, la ONU actúa como mediador, observador electoral, garante de alto al fuego o proveedor de ayuda humanitaria. En muchos de estos casos, su intervención ha sido crucial para evitar escaladas mayores o para abrir espacios de negociación entre partes enfrentadas.

La ONU nació tras el fracaso de la Sociedad de Naciones, una organización creada después de la Primera Guerra Mundial que no logró unir a las naciones que tenían tensiones militares ni impedir, en sí mismo, el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Aprendiendo de sus errores, las potencias aliadas -Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia, el Reino Unido y China- impulsaron un nuevo marco institucional que combinara el principio de igualdad soberana con mecanismos reales de acción colectiva. Así, el 26 de junio de 1945, se firmó la Carta de las Naciones Unidas en San Francisco; y el 24 de octubre de ese año, la ONU entró oficialmente en funcionamiento con 51 Estados fundadores.

El diseño institucional de la ONU se construyó sobre un equilibrio de poder. La creación del Consejo de Seguridad se llevó a cabo con cinco miembros permanentes dotados de derecho a veto, los cuáles son Estados Unidos, Rusia (antes URSS), China (en ese momento la nacionalista del Kuomintang), Francia y Reino Unido, fue una concesión pragmática para asegurar la participación de las potencias vencedoras en el nuevo orden global. A diferencia de su antecesora -Sociedad de Naciones-, esta nueva organización tendría órganos con capacidad de tomar decisiones obligatorias para los Estados miembros, incluyendo autorizaciones para el uso de la fuerza, imposición de sanciones o creación de tribunales internacionales.

A lo largo de su historia, la ONU ha sido testigo y protagonista de procesos globales trascendentales: la descolonización de África y Asia, la Guerra Fría, el fin del apartheid en Sudáfrica, inmortalización de sus negociadores o los juicios por genocidio en Ruanda y la ex Yugoslavia. Su sistema de toma de decisiones varía según el órgano -cosa que veremos más adelante-: La Asamblea General vota por mayoría simple o calificada; en el Consejo de Seguridad, se requiere el voto favorable de al menos 9 de sus 15 miembros, sin veto de los permanentes. Esta arquitectura institucional ha garantizado cierta estabilidad, pero también ha generado críticas por la asimetría de poder que deja vulnerable al Derecho Internacional.

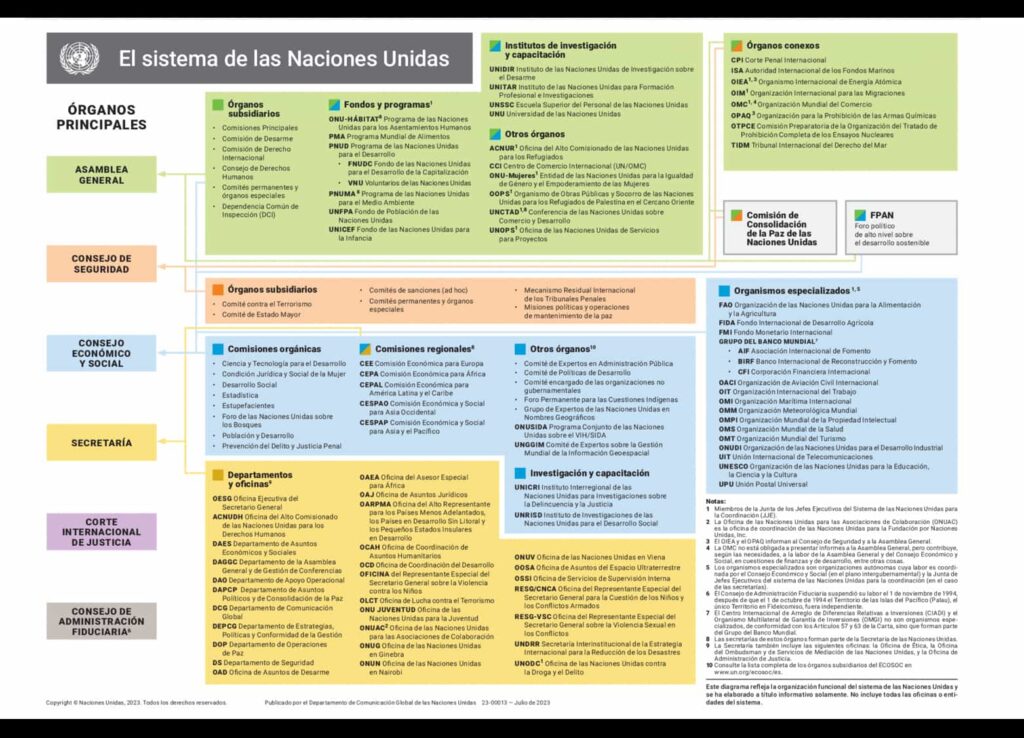

La estructura institucional de la ONU está compuesta por seis órganos principales, definidos en la Carta de las Naciones Unidas: la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, la Secretaría, la Corte Internacional de Justicia, el Consejo Económico y Social (ECOSOC) y el Consejo de Administración Fiduciaria. Cada uno de estos órganos cumple funciones específicas dentro del sistema multilateral, y varios de ellos tienen la facultad de crear órganos subsidiarios o dependientes, como comités, misiones especiales, tribunales ad hoc y comisiones temáticas. A su vez, estos órganos se articulan con un ecosistema más amplio conformado por agencias, fondos, programas y organismos especializados que, aunque no forman parte del núcleo fundacional de la ONU, operan bajo su paraguas.

La Asamblea General es el órgano deliberativo más representativo de la ONU. En ella tienen asiento los 193 Estados miembros, todos con igual derecho a voto, sin importar su tamaño, poder económico o capacidad militar. Funciona como una especie de “parlamento mundial” que se reúne cada año en sesiones ordinarias para discutir los temas más relevantes de la agenda internacional: desde el desarme nuclear hasta el cambio climático, pasando por el desarrollo sostenible, la equidad de género o las pandemias globales. Aunque sus resoluciones no son legalmente vinculantes, tienen un peso político considerable, pues reflejan el consenso —o las fracturas— de la comunidad internacional.

La Asamblea opera mediante comités especializados y puede emitir recomendaciones, declarar días internacionales, adoptar presupuestos, aprobar nuevos miembros o suspender a aquellos que violan gravemente los principios de la ONU. Además, juega un rol clave en la elección de altos cargos internacionales, como los jueces de la Corte Internacional de Justicia y el Secretario General, en conjunto con el Consejo de Seguridad. En muchas ocasiones, la Asamblea General se convierte en el escenario donde los países más pequeños pueden visibilizar conflictos que de otro modo quedarían ignorados en las grandes potencias.

Entre sus decisiones históricas más relevantes se encuentran la resolución 181 de 1947 que propuso la partición de Palestina, la resolución 2758 que reconoció a la República Popular China como único representante legítimo en 1971, o las múltiples resoluciones que condenaron el apartheid sudafricano antes de su colapso. Si bien carece de poder coercitivo, la Asamblea ha sido vital para la consolidación del multilateralismo, el impulso de procesos de descolonización y la creación de marcos normativos internacionales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El Consejo de Seguridad es el órgano más poderoso de la ONU. A diferencia de la Asamblea General, sus decisiones sí son legalmente vinculantes para todos los Estados miembros. Tiene la facultad de autorizar intervenciones militares, imponer sanciones económicas -sumamente cuestionadas por su eficacia-, establecer tribunales internacionales o enviar misiones de paz. Está compuesto por 15 miembros: cinco permanentes con derecho a veto como ya adelantamos (Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia) y diez miembros no permanentes elegidos por períodos de dos años, con representación geográfica rotativa. Para que una resolución sea aprobada, se requiere al menos 9 votos afirmativos, sin que ninguno de los miembros permanentes ejerza su veto.

El poder de veto ha sido fuente de profundas tensiones y bloqueos. Durante la Guerra Fría, impidió que el Consejo tomara acciones significativas en muchos conflictos. Sin embargo, existen excepciones históricas. En 1950, cuando la Unión Soviética se ausentó del Consejo por desacuerdos con la representación china, no pudo vetar la resolución que autorizó la intervención militar en Corea bajo el mando de Estados Unidos. Más recientemente, en 2011, el Consejo reconoció de forma unánime a Sudán del Sur como nuevo Estado -por eso fue reconocido rápidamente-, mientras que en casos de otros Estados como el de Palestina, Kosovo o Taiwán, el veto y las disputas geopolíticas han impedido decisiones similares.

El Consejo de Seguridad también ha estado en el centro de operaciones clave, como la intervención autorizada en Kuwait tras la invasión iraquí de 1990, la creación de los tribunales penales para Ruanda y la ex Yugoslavia, o la aprobación de misiones de paz en conflictos como el de Mali, República Centroafricana o Haití. No obstante, su legitimidad es objeto de debate: muchos países critican que el derecho a veto perpetúe un orden mundial anacrónico, mientras que las propuestas de reforma -como incluir a potencias emergentes como India o Brasi; o que haya un país representante por continente- aún no logran consenso.

La Secretaría es el órgano administrativo y operativo de la ONU. Su función principal es dar soporte técnico y logístico a los demás órganos, implementar sus decisiones y coordinar las múltiples misiones, programas y conferencias que la organización desarrolla en todo el mundo. Está compuesta por decenas de miles de funcionarios internacionales distribuidos por todo el planeta, que trabajan en temas como derechos humanos, desarme, cambio climático, salud, desarrollo y paz. Su sede central se encuentra en Nueva York, pero cuenta con oficinas en Ginebra, Viena, Nairobi y otras capitales.

Al frente de la Secretaría se encuentra el Secretario General de la ONU, una figura clave en la diplomacia global. Es nombrado por la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad, por un periodo renovable de cinco años. Su rol combina liderazgo administrativo con representación política y moral: actúa como portavoz de la comunidad internacional, puede mediar en conflictos, presentar informes críticos ante el Consejo de Seguridad e incluso alertar sobre amenazas a la paz mundial. Aunque carece de poder decisorio, su influencia depende en gran medida de su legitimidad personal y su habilidad para negociar con Estados miembros.

A lo largo de la historia, secretarios generales como Dag Hammarskjöld, Kofi Annan o Ban Ki-moon han ejercido roles clave en crisis internacionales, reformas institucionales y avances en derechos humanos. El actual Secretario General, António Guterres, ha puesto énfasis en la Agenda 2030, el cambio climático, la respuesta a la pandemia y la necesidad de un multilateralismo más inclusivo. En muchos casos, la Secretaría funciona como la “columna vertebral” de la ONU, asegurando continuidad operativa, visibilidad pública y capacidad de respuesta frente a emergencias globales.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) es el principal órgano judicial de la ONU. Tiene su sede en La Haya, Países Bajos, y está encargada de resolver disputas legales entre Estados, conforme al Derecho Internacional. A diferencia de otros tribunales penales internacionales, la CIJ no juzga a personas, sino que se enfoca exclusivamente en casos entre países que han aceptado su jurisdicción. También tiene la facultad de emitir opiniones consultivas a petición de órganos de la ONU y organismos especializados, lo que le permite influir en el desarrollo normativo del Derecho Internacional.

La Corte está compuesta por 15 jueces independientes, elegidos por un período de nueve años por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de forma paralela. Estos jueces representan los principales sistemas jurídicos del mundo, y no puede haber más de un juez por nacionalidad en el tribunal al mismo tiempo. Para que un Estado esté obligado a comparecer ante la CIJ, debe haber aceptado su jurisdicción, ya sea mediante tratados, declaraciones unilaterales o acuerdos especiales. Las audiencias son públicas y sus sentencias son definitivas y sin apelación, aunque su cumplimiento depende de la voluntad de los Estados.

Entre sus decisiones más destacadas están el fallo sobre el muro construido por Israel en territorio palestino, la delimitación marítima entre Perú y Chile, o la resolución de la disputa entre Ucrania y Rusia por Crimea. Si bien sus sentencias son legalmente vinculantes, la Corte no cuenta con una fuerza ejecutiva propia, por lo que se apoya en la presión internacional o en el Consejo de Seguridad. Es importante no confundir a la CIJ con la Corte Penal Internacional (CPI). Aunque ambas tienen sede en La Haya, la CPI no pertenece a la ONU, fue creada por el Estatuto de Roma y tiene como fin juzgar penalmente a individuos por crímenes de guerra y lesa humanidad.

El Consejo Económico y Social (ECOSOC) es el órgano encargado de coordinar la cooperación internacional en materia económica, social, cultural, educativa y de salud, promoviendo el desarrollo sostenible y los derechos humanos. Funciona como un puente entre la ONU y la sociedad civil, ya que también incluye a organizaciones no gubernamentales acreditadas que participan en sus sesiones y comisiones. Está compuesto por 54 Estados miembros elegidos por la Asamblea General, con mandatos rotativos de tres años y representación proporcional por regiones del mundo.

Entre sus principales responsabilidades están la coordinación de agencias especializadas como la OMS, la OIT o la UNESCO; la supervisión de comisiones regionales y funcionales (como la CEPAL o la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer); y la elaboración de informes que orientan las políticas globales de desarrollo. ECOSOC también organiza el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible, donde se revisan los avances en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), una de las mayores apuestas de la ONU en el siglo XXI.

A lo largo de su historia, ECOSOC ha sido fundamental en la elaboración de normas internacionales sobre bienestar social, salud pública y derechos económicos. También ha facilitado el diálogo sobre el financiamiento del desarrollo y las desigualdades globales. Si bien no tiene funciones coercitivas, sus informes, recomendaciones y plataformas de cooperación han servido para movilizar recursos, generar consensos y visibilizar los desafíos estructurales que enfrentan los países en desarrollo, en especial en contextos de crisis económica, desigualdad, guerras comerciales o emergencia humanitaria.

El Consejo de Administración Fiduciaria fue creado con el propósito de supervisar los territorios bajo administración fiduciaria tras la Segunda Guerra Mundial, es decir, antiguos mandatos coloniales que no alcanzaron la independencia tras el colapso de la Sociedad de Naciones. Estos territorios fueron colocados bajo la tutela de potencias administradoras, con la responsabilidad de prepararlos para la autogestión y la soberanía plena. El Consejo tenía el mandato de asegurar que se respetaran los derechos políticos, económicos y sociales de sus pueblos y que avanzaran hacia la descolonización.

Estaba compuesto por los miembros del Consejo de Seguridad que administraban territorios fiduciarios, más otros elegidos por la Asamblea General. Durante décadas, este órgano jugó un papel importante en el proceso de descolonización, especialmente en el Pacífico Sur y en África, ayudando a que varios países alcanzaran su independencia. Algunos de los territorios bajo este régimen fueron Tanganica (hoy parte de Tanzania), Camerún, Samoa Occidental y Palau, el último de los cuales se convirtió en Estado independiente en 1994.

Desde entonces, el Consejo cesó en sus operaciones y no se reúne desde ese mismo año. Formalmente sigue existiendo como uno de los seis órganos principales de la ONU, pero su mandato está cumplido y sus funciones han quedado en suspenso. A pesar de su inactividad, su existencia recuerda que la ONU tuvo un papel clave en el proceso de descolonización global, contribuyendo a la creación de nuevas naciones y a la consolidación del principio de autodeterminación de los pueblos, hoy consagrado en el Derecho Internacional.

Además de sus seis órganos principales, la ONU opera a través de un amplio ecosistema de agencias especializadas, programas y fondos, cada uno con su propia estructura, mandato y grado de autonomía. Estos entes no son subordinados jerárquicamente a los órganos centrales, pero están vinculados al sistema de Naciones Unidas mediante acuerdos de cooperación y coordinación. Su función es aplicar políticas, ejecutar proyectos y brindar asistencia técnica en áreas clave como salud, educación, desarrollo, alimentación, infancia, refugiados, medio ambiente o trabajo.

Entre las agencias especializadas más importantes se encuentran la Organización Mundial de la Salud (OMS), clave en la respuesta a pandemias y enfermedades globales; la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), que combate el hambre y apoya el desarrollo rural; la UNESCO, centrada en la educación, la ciencia y la cultura; la OIT, que establece normas internacionales del trabajo; y el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, que aunque a menudo se perciben como entes financieros independientes, están formalmente ligados al sistema de la ONU.

Por otro lado, existen programas y fondos directamente creados por la Asamblea General o el ECOSOC, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que promueve políticas de erradicación de la pobreza y sostenibilidad ambiental; el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), centrado en la protección de los derechos de la niñez; y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que brinda asistencia a personas desplazadas por guerras o persecuciones. Estas entidades operan sobre el terreno en más de 100 países y ejecutan programas humanitarios, técnicos y sociales.

Además, existen mecanismos específicos como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) o la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que abordan desafíos transversales como el cambio climático, la salud sexual y reproductiva, o el crimen organizado transnacional. Aunque muchos de estos organismos enfrentan limitaciones presupuestarias o políticas, su labor técnica y de campo es indispensable para la implementación concreta de los principios de la ONU en contextos locales.

Pese a su papel fundamental en la escena internacional, la ONU no ha estado exenta de decisiones polémicas y episodios profundamente cuestionados. Uno de los más recordados ocurrió durante la Guerra Fría, cuando la Asamblea General decidió mantener la representación diplomática de los Jemeres Rojos en Camboya incluso después de su derrocamiento por parte del gobierno pro-vietnamita. Esto implicó que, pese al genocidio documentado bajo el régimen de Pol Pot tras la entrada de Vietnam, el asiento en la ONU siguiera ocupado por sus representantes durante años, en parte porque los Estados Unidos, China y aliados occidentales consideraban ilegítima la ocupación vietnamita, priorizando la lógica geopolítica por sobre los derechos humanos -en 2006 recién empezarían los juicios-.

La sede de la ONU también ha sido escenario de discursos explosivos por parte de líderes controvertidos. Figuras como George W. Bush, Muamar Gaddafi, Hugo Chávez, Mahmud Ahmadineyad y hasta Ernesto “Che” Guevara han usado la tribuna de la Asamblea General para lanzar acusaciones, justificar guerras, denunciar al imperialismo o defender modelos políticos radicalmente opuestos. Algunos de estos discursos se volvieron virales o históricos, como el “olor a azufre” dicho por Chávez tras la intervención de George Bush. Esto ha llevado a cuestionar si la ONU es un verdadero espacio de paz o simplemente un teatro de propaganda global.

En tiempos más recientes, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) han sido acusados por sectores políticos y religiosos de ser una plataforma para imponer lo que llaman «marxismo cultural» -también llamado liberalismo cultural- o ideologías progresistas globales. Materias como los derechos reproductivos y la acción climática; algunos gobiernos han afirmado que la ONU busca reconfigurar las sociedades tradicionales a través de una agenda ideológica encubierta. Estas acusaciones han impactado en la legitimidad de la ONU en algunos países y han sido usadas para justificar su retiro de algunos órganos o de desfinanciamiento.

Además, el sistema de veto del Consejo de Seguridad, donde cualquiera de los cinco miembros permanentes (EE.UU., Rusia, China, Reino Unido, Francia) puede bloquear cualquier resolución, ha sido señalado como una estructura antidemocrática y obsoleta. Este mecanismo ha impedido que se actúe frente a violaciones graves del Derecho Internacional. A pesar de propuestas para reformar el sistema -como limitar el uso del veto en casos de genocidio-, el propio poder de los miembros permanentes ha bloqueado dichas reformas, lo que alimenta la percepción de que la ONU, en algunos temas clave, está secuestrada por las grandes potencias.

En un mundo marcado por el resurgimiento de las potencias, los conflictos regionales, el populismo y la fragmentación del orden liberal, la ONU sigue siendo uno de los pocos foros multilaterales donde los Estados pueden dialogar sin necesidad de recurrir a la fuerza. Si bien ha sido duramente criticada por su lentitud, burocracia o por el poder de veto del Consejo de Seguridad, su papel como garante del Derecho Internacional, promotor de derechos humanos y coordinador de la cooperación global la convierte en un actor insustituible. En muchas regiones del planeta, su presencia ha sido la diferencia entre la guerra total y la contención negociada.

En un escenario donde doctrinas geopolíticas como el realismo agresivo o la “esfera de influencia” están resurgiendo, y donde los intereses de las grandes potencias muchas veces chocan con los principios universales, el sistema de Naciones Unidas continúa ofreciendo una plataforma legal y diplomática para gestionar tensiones, asistir a las poblaciones vulnerables y construir paz. En última instancia, la ONU no representa un mundo ideal, sino el intento más serio de encauzar el desorden mundial mediante normas, diálogo y cooperación multilateral.