Las sanciones económicas se han convertido en una de las herramientas más utilizadas por las potencias globales para debilitar a gobiernos considerados adversarios o para presionar cambios en sus políticas internas. Sin embargo, lejos de quebrantar las economías sancionadas, estas medidas han impulsado la creación de redes de comercio entre países sancionados sustentados en económicas paralelas y alternativas que desafían el bloqueo internacional. En el corazón de Eurasia y América Latina, países como Irán, Venezuela, Corea del Norte y Rusia han logrado sortear las restricciones internacionales mediante el establecimiento de rutas comerciales alternativas y mercados encubiertos.

Estos acuerdos económicos no solo representan un acto de resistencia, sino también una redefinición de la geopolítica y del comercio global al margen de las regulaciones occidentales. A lo largo de este artículo, exploraremos los casos más representativos de estas redes económicas paralelas, desde el supermercado iraní Megasis en Venezuela hasta el comercio clandestino de Corea del Norte en China, el mercado negro de bienes básicos entre Siria y Yemen, el corredor comercial entre Rusia e Irán en el Mar Caspio y las alianzas estratégicas de Cuba en el marco del ALBA. Un recorrido por un comercio que desafía las normas y sanciones impuestas por las potencias occidentales, abriendo un espacio de resistencia y colaboración entre naciones sancionadas.

La apertura de Megasis en Caracas marcó un hito en las relaciones comerciales entre Irán y Venezuela. Inaugurado en el año 2020, este supermercado es operado por la corporación estatal iraní Etka, y ofrece una amplia gama de productos iraníes que van desde alfombras persas y dátiles, hasta mermelada de zanahoria y artículos de limpieza. Sin embargo, lo más curioso del establecimiento es que, a pesar de ser un proyecto impulsado por el régimen iraní, sus precios están fijados en dólares, la moneda que ambos países han criticado abiertamente en sus discursos políticos. Esto se debe principalmente a la inflación de ambos países, por lo que se necesitó una moneda más estable a nivel global.

Además de los productos importados desde Irán, Megasis también comercializa productos venezolanos, generando una dinámica de intercambio que no solo fortalece los lazos económicos entre ambas naciones, sino que también permite a los productores locales acceder a un mercado alternativo en plena crisis económica. Entre los productos nacionales se encuentran arroz, azúcar, café y legumbres, los cuales comparten anaqueles con productos iraníes, simbolizando una integración comercial sin precedentes para ambos países sancionados.

Es por ello que este supermercado se ha convertido en un símbolo de resistencia ante las sanciones internacionales, desafiando el bloqueo económico y abriendo un espacio para el comercio binacional en un contexto adverso. Pero como mencionamos, la utilización del dólar como moneda para las transacciones evidencia, además, el grado de dolarización informal que ha experimentado Venezuela en los últimos años, reflejando una estrategia práctica para evadir la devaluación del bolívar y facilitar el comercio.

A pesar de las estrictas sanciones internacionales impuestas por Estados Unidos y las Naciones Unidas, Corea del Norte ha logrado desarrollar una compleja red de comercio clandestino que le permite sostener su economía y financiar su programa nuclear. Uno de los métodos más sorprendentes es la utilización de embajadas norcoreanas en China como centros de comercio encubierto. En ciudades estratégicas como Beijing y Shenyang, estas sedes diplomáticas operan como verdaderos puntos de venta de productos norcoreanos, incluyendo licores, tabaco y textiles. Para evadir las restricciones comerciales, muchos de estos artículos se etiquetan como «Made in China», permitiendo su comercialización en mercados internacionales sin levantar sospechas. ¿Cuántos productos norcoreanos habremos consumido pensando que eran chinos?, todo un caso de PSYOPS.

Esta estrategia de inteligencia y contrainteligencia por parte del régimen norcoreano no solo burla los bloqueos económicos, sino que además proporciona al régimen de Kim Jong-un una fuente de ingresos significativa en divisas extranjeras, vitales para sostener su economía en aislamiento. El transporte aéreo también juega un papel crucial en esta red comercial oculta. Tras la suspensión de los vuelos de Air China hacia Corea del Norte en 2017, la aerolínea estatal norcoreana, Air Koryo, se convirtió en el único enlace aéreo entre Pyongyang y las ciudades chinas. Esta conexión exclusiva garantiza un control absoluto sobre el ingreso y salida de mercancías, diplomáticos y recursos estratégicos.

Si bien también es posible entrar a Corea del Norte a través de una conexión en la frontera con china y en colaboración con las pocas agencias permitidas por el gobierno, los aviones de Air Koryo, son piezas clave para el régimen al permitir la entrada de suministros que de otra forma serían imposibles de adquirir debido al bloqueo internacional. Además, se ha reportado el uso de vuelos no comerciales para el traslado de bienes de alto valor y tecnología sensible, evadiendo los controles internacionales.

Finalmente, el comercio clandestino de Corea del Norte se extiende a través de redes marítimas, donde se utilizan barcos fantasma para transportar petróleo y productos derivados desde China y Rusia hacia Pyongyang. Estas embarcaciones apagan sus transpondedores durante el trayecto para evitar ser detectadas por satélites internacionales, y realizan transferencias de carga en altamar para ocultar su origen. En algunos casos, se ha identificado el uso de banderas de conveniencia para enmascarar la procedencia de los buques, permitiendo a Corea del Norte sostener su industria energética y militar sin interrupciones. Esta red clandestina no solo desafía el control económico global, sino que evidencia la capacidad del régimen para sortear el bloqueo internacional con un sistema oculto, pero sorprendentemente eficiente.

En medio de los conflictos bélicos que atraviesan Líbano y Yemen, han tejido una red de comercio para sortear el bloqueo económico y garantizar el acceso a bienes esenciales. En el caso de Líbano, la crisis económica y política ha obligado a diversas facciones a buscar mecanismos alternativos para mantener el suministro de combustible y alimentos. Grupos como Hezbollah han desempeñado un papel clave en esta red económica, facilitando la importación de petróleo y otros recursos desde Irán a través de rutas marítimas y convoyes terrestres. A pesar de las restricciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea, el combustible iraní llegaba a territorio libanés a través de Siria -en el gobierno de Bashar Al-Assad- burlando los controles fronterizos.

Por su parte, Yemen, devastado por la guerra civil y el bloqueo impuesto por la coalición liderada por Arabia Saudita, ha desarrollado una compleja red de contrabando para adquirir bienes básicos como alimentos, medicinas y combustible. El puerto de Al-Hudayda, controlado en gran parte por los rebeldes hutíes, se ha convertido en un epicentro de comercio clandestino. Desde esta región, ingresa petróleo iraní y productos agrícolas que luego son distribuidos en los mercados locales, alimentando a millones de personas en un contexto de crisis humanitaria extrema. Además, se han identificado conexiones con comerciantes de Dubái y Omán, quienes facilitan el ingreso de suministros mediante transferencias en efectivo y pagos en oro para evitar el rastreo bancario.

El vínculo entre Líbano y Yemen se fortalece por intereses comunes y lazos ideológicos. Mientras Hezbollah facilita la logística y el transporte de combustible en Líbano, los hutíes en Yemen reciben apoyo logístico y armamento, que se transporta en barcos sin bandera y que a menudo apagan sus sistemas de localización para evadir la detección internacional. Esta cooperación transnacional desafía las políticas de sanciones impuestas por Occidente y evidencia la capacidad de estos actores para crear redes económicas paralelas que no solo garantizan su supervivencia, sino que también refuerzan su capacidad de resistencia en un entorno hostil.

Las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea han impulsado a Rusia e Irán a fortalecer sus lazos comerciales mediante un corredor estratégico en el Mar Caspio. Esta ruta, que conecta directamente ambos países, se ha convertido en un eje fundamental para la transferencia de petróleo, gas, alimentos y productos manufacturados sin pasar por las rutas tradicionales dominadas por Occidente. A través de un sistema de puertos y embarcaciones que evaden los controles internacionales, el comercio entre Moscú y Teherán ha aumentado significativamente, desafiando las restricciones impuestas sobre sus economías.

El Puerto de Astracán, en Rusia, y el Puerto de Bandar Anzali, en Irán, son los principales nodos de esta red marítima. Desde estas localidades, se movilizan cargamentos que incluyen petróleo crudo, trigo, acero y componentes tecnológicos. Una de las estrategias utilizadas para evadir sanciones es el uso de barcos fantasma, embarcaciones que apagan sus transpondedores y navegan sin identificación visible para evitar el rastreo satelital. Este método ha permitido que ambos países intercambien bienes sin ser detectados por los sistemas de monitoreo internacionales. Además, se han identificado transferencias en altamar, donde las embarcaciones intercambian su carga lejos de la costa, dificultando el rastreo de su origen.

Este corredor en el Mar Caspio forma parte de un proyecto más ambicioso: el Corredor Internacional de Transporte Norte-Sur (INSTC, por sus siglas en inglés), un plan multimodal que conectará a Rusia, Irán e India a través de rutas ferroviarias, marítimas y terrestres. Esta iniciativa no solo facilita el comercio entre estos países sancionados, sino que también reduce los costos de transporte en un 30% y el tiempo de entrega en un 40% en comparación con las rutas tradicionales. Con un trayecto que abarca 7,200 km, el INSTC se presenta como una alternativa sólida para sortear el dominio económico occidental y abrir un espacio de cooperación euroasiática que fortalece el bloque anti-sanciones.

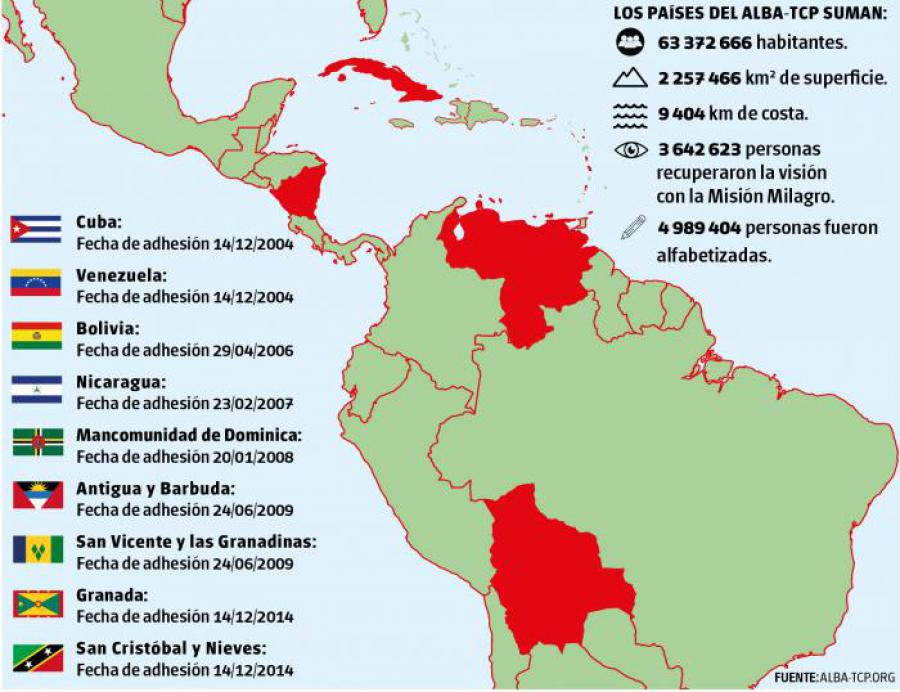

Desde el establecimiento del bloqueo económico de Estados Unidos en 1962, Cuba ha tenido que desarrollar una red alternativa de comercio para sortear las restricciones impuestas por Washington. Uno de los mecanismos más efectivos ha sido la cooperación dentro de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), un bloque regional que incluye a países como Venezuela, Bolivia y Nicaragua. A través de este acuerdo, Cuba ha logrado obtener recursos estratégicos, especialmente petróleo y alimentos, mediante un sistema de trueque y compensación de servicios. El caso más emblemático es el intercambio de petróleo venezolano por servicios médicos cubanos, donde miles de doctores y especialistas de la isla trabajan en comunidades vulnerables de Venezuela a cambio de crudo.

Además del trueque, Cuba ha implementado mecanismos financieros alternativos para evitar el uso del dólar estadounidense. El Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE), creado por los países del ALBA, permitió durante varios años realizar transacciones comerciales sin necesidad de utilizar divisas internacionales. Aunque el sistema dejó de operar en 2015, durante su vigencia facilitó la compra de alimentos y productos de primera necesidad, reduciendo la dependencia del dólar y evadiendo las restricciones impuestas por el bloqueo. Este modelo de comercio regional permitió a Cuba sostener su economía incluso en los momentos más críticos del embargo.

Adicionalmente, la isla ha utilizado su red de zonas francas y puertos especiales, como el Puerto de Mariel, para canalizar inversiones extranjeras y exportaciones a países del Caribe y América Latina. Empresas mixtas operan en estos espacios con cierto margen de libertad para el comercio internacional, logrando captar capital extranjero y mantener la producción de bienes para el consumo interno y la exportación. Estos mecanismos alternativos han convertido a Cuba en un modelo de resistencia económica, desafiando un bloqueo de más de seis décadas a través de redes comerciales regionales y modelos de intercambio alternativo.

Los casos analizados en este artículo revelan un patrón claro: las sanciones económicas no solo no logran el objetivo de aislar completamente a las naciones sancionadas, sino que además impulsan la creación de redes comerciales alternativas y alianzas estratégicas que desafían el control económico de Occidente. Desde el supermercado iraní Megasis en Venezuela hasta la red clandestina de Corea del Norte en China, los mercados paralelos de petróleo en Líbano y Yemen, el corredor comercial entre Rusia e Irán en el Mar Caspio, y el modelo de intercambio de bienes en el marco del ALBA, estas naciones han demostrado una capacidad notable para sostener sus economías al margen de las normativas internacionales, evidenciando un sistema alternativo de resistencia económica.

A futuro, es probable que estas redes se fortalezcan aún más ante la creciente fragmentación del orden económico global. La emergencia de bloques alternativos como los BRICS y el reforzamiento del Corredor Internacional de Transporte Norte-Sur (INSTC) son muestras claras de que el comercio entre naciones sancionadas no solo persiste, sino que se adapta y evoluciona para sortear los controles occidentales. Las rutas clandestinas y los mercados paralelos se consolidan como un pilar de supervivencia para estos países, desafiando las reglas del comercio global y demostrando que, incluso en el aislamiento, la economía encuentra formas de abrirse paso.