El Congreso de El Salvador aprobó el 31 de julio una reforma constitucional que ha estremecido el panorama político regional. En una votación aplastante, con 57 votos a favor y solo 3 en contra, se dio luz verde a la reelección presidencial indefinida, permitiendo que Nayib Bukele pueda volver a postularse todas las veces que desee. La reforma también elimina la segunda vuelta electoral y extiende el mandato presidencial de cinco a seis años. La rapidez del trámite legislativo y el impacto inmediato en la estructura del poder han generado reacciones intensas dentro y fuera del país.

Este movimiento no solo representa un cambio institucional, sino también una jugada táctica en el tablero del poder, que desnuda las tensiones entre legalidad, popularidad y ambición. Cuando el poder se concentra sin frenos institucionales, el análisis político exige ir más allá del escándalo y examinar las técnicas de consolidación de dominio utilizadas. En ese sentido, la estrategia detrás de esta reforma se asemeja a una operación quirúrgica de poder, donde la estructura formal se adapta al liderazgo, no al revés.

En una sesión marcada por la velocidad legislativa y la ausencia de debate público, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una reforma constitucional que introduce tres grandes cambios: permite la reelección presidencial indefinida, extiende el mandato de 5 a 6 años, y elimina la segunda vuelta electoral. Estos cambios se hicieron efectivos mediante la modificación de los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la Constitución. La sesión fue aprobada con 57 votos a favor, todos del oficialismo y sus aliados, y solo 3 en contra, pertenecientes a bancadas opositoras.

Uno de los aspectos más controvertidos es que la reforma también incluye una disposición transitoria que acorta el mandato actual de Bukele, originalmente hasta 2029, para que finalice en 2027. Esto permitirá que todas las elecciones (presidenciales, legislativas y municipales) se realicen simultáneamente. El rediseño del calendario electoral no solo busca eficiencia institucional, sino también una sincronización de fuerzas que favorece a quien domina el aparato electoral y comunicacional del Estado. En este escenario, la eliminación de la segunda vuelta suprime un freno crítico a la concentración electoral, permitiendo que un líder carismático gane sin mayorías reales.

Los cambios aprobados no son simbólicos ni futuros: entran en vigor de inmediato. La reforma establece que el actual mandato de Bukele —reelecto en 2024— culminará en 2027, no en 2029 como estaba previsto originalmente. A partir de ese año, el presidente podrá volver a postularse sin restricciones legales, gracias a la eliminación de los límites constitucionales a la reelección. Las elecciones de 2027 marcarán el inicio de una nueva era política, en la que los frenos tradicionales al poder ejecutivo quedan desactivados.

La gran beneficiada es la figura presidencial y su entorno inmediato, que no solo mantienen el control del aparato estatal, sino que ahora disponen del marco legal para perpetuar su dominio sin necesidad de alternancia. Este diseño permite anticipar campañas con mayores niveles de centralización, uso intensivo de recursos públicos y neutralización de opositores desde el poder. En ese contexto, la ventaja no reside solo en el carisma o la aprobación popular, sino en la capacidad de neutralizar las fases vulnerables del ciclo electoral.

El camino hacia la reelección indefinida no empezó el 31 de julio de 2025, sino en mayo de 2021, cuando la Asamblea Legislativa, también controlada por el oficialismo, destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y los reemplazó por perfiles alineados con el Ejecutivo. Poco después, esta nueva Sala emitió una resolución que reinterpretó el artículo 152 de la Constitución, permitiendo que Bukele pudiera postularse en 2024, pese a que hasta entonces solo se aceptaba una presidencia por período. Esa sentencia abrió una grieta jurídica que sería explotada más adelante.

Ya en abril de 2024, el Congreso modificó el artículo 248 de la Constitución, eliminando la exigencia de que una reforma constitucional deba ser aprobada por dos legislaturas consecutivas. Con ese candado institucional removido, bastó una sola legislatura para aprobar y ratificar cualquier cambio de fondo, incluyendo la reelección indefinida. El proceso dejó de ser deliberativo para convertirse en ejecutor de una voluntad concentrada, usando el mecanismo legal como un instrumento de conveniencia. Este tipo de ingeniería jurídica exprés, pensada más para blindar decisiones que para equilibrar el poder, tiene ecos de lo que algunos analistas definen como lawfare invertido: el uso estratégico del derecho no para atacar, sino para consolidar el dominio político.

Lo llamativo no es solo la ruptura de normas previas, sino la velocidad y ausencia de resistencia efectiva en el sistema institucional. No hubo participación ciudadana, ni procesos de deliberación pública, ni dictámenes técnicos independientes. Todo fue planificado con precisión y ejecutado con tiempos quirúrgicos, tal como ocurre en las operaciones donde la oportunidad es más decisiva que la legalidad formal. Este tipo de lógica responde a estructuras de poder que optimizan sus movimientos estratégicos en función del tiempo político, no del debate público.

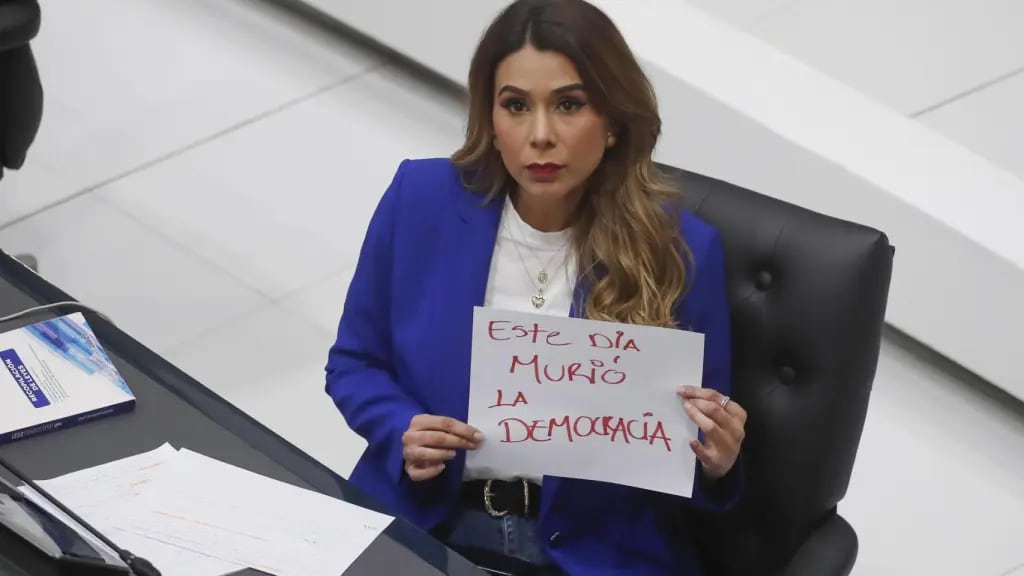

Las reacciones no se hicieron esperar. Diputados de oposición, como Marcela Villatoro de ARENA, acusaron al oficialismo de haber matado la democracia en El Salvador, al aprobar una reforma de fondo sin consulta ciudadana ni debate abierto. Para ellos, este paso representa un golpe institucional desde adentro, disfrazado de legalidad. La oposición también denunció que, al concentrar tanto poder en la figura presidencial, se debilitan los mecanismos de control y equilibrio, lo que puede derivar en abusos impunes.

Fuera del país, organizaciones como Human Rights Watch y académicos internacionales advirtieron que El Salvador se acerca peligrosamente al modelo autoritario, con elecciones sin garantías y sin alternancia real. Algunos comparan esta evolución con los casos de Nicaragua o Venezuela, donde el andamiaje constitucional también fue manipulado para sostener gobiernos perpetuos. El concepto de democracia electoral vaciada de contenido institucional comienza a cobrar fuerza, sobre todo al ver cómo se desmantelan los pesos y contrapesos del sistema. En estos escenarios, la resistencia política deja de depender solo del discurso y pasa a necesitar estructuras de defensa organizadas, una idea central cuando se trata de enfrentar regímenes que operan con lógica de ocupación del Estado.

El caso salvadoreño se suma a una tendencia creciente en América Latina: líderes que utilizan mecanismos legales para erosionar los límites del poder, invocando respaldo popular como legitimación. Lo que ocurre con Bukele no es un golpe clásico, sino una mutación de la democracia hacia formas más centralizadas, donde la legalidad se convierte en herramienta de dominación. El uso de reformas exprés, control del Poder Judicial y manipulación del calendario electoral representa una sofisticación de las estrategias autoritarias en el siglo XXI.

Esto tiene repercusiones continentales. Otros gobiernos podrían ver en El Salvador un modelo a imitar, donde el carisma personal se impone a las normas institucionales. Desde México hasta Argentina, ya hay discursos que promueven “reelección como derecho”, incluso a costa de la estabilidad democrática. La nueva arquitectura del poder requiere un análisis más profundo, que combine estudios jurídicos, comunicación estratégica y mecanismos de control territorial. La narrativa personalista, cuando se une a estructuras de poder disciplinadas y campañas emocionales, puede neutralizar casi cualquier forma de oposición.

Desde el punto de vista legal, la reforma es ya una realidad constitucional. Al haberse modificado el artículo 248 en 2024, no existe ninguna obligación de que una nueva legislatura revise lo aprobado, y el control constitucional está en manos de una Corte Suprema alineada con el oficialismo. No hay en el corto plazo un mecanismo institucional interno que frene la vigencia de estos cambios, a menos que surjan rupturas dentro del bloque de poder, algo que por ahora no se vislumbra.

En el plano internacional, la presión podría aumentar, pero los antecedentes muestran que gobiernos como el de Bukele saben capitalizar las críticas externas como combustible para su relato soberanista. La verdadera pregunta no es si se puede detener la reforma, sino si existen actores con la capacidad organizativa, narrativa y estratégica para enfrentar este nuevo marco de poder. En contextos así, la gestión de riesgos políticos se vuelve central para cualquier movimiento opositor, ya que la estructura legal ha sido reconfigurada para blindar al Ejecutivo.

La aprobación de la reelección indefinida en El Salvador marca un punto de no retorno en la historia democrática reciente del país. Lo que se presentó como una simple reforma constitucional es, en realidad, una reconfiguración profunda del sistema político, donde el principio de alternancia ha sido reemplazado por la lógica de permanencia. Bukele, con su alto respaldo popular y control institucional, ha consolidado una estructura que difícilmente podrá ser desafiada desde dentro del sistema.

Sin embargo, el debate no termina aquí. La pregunta no es solo jurídica ni institucional, sino estratégica: ¿cómo se reacciona ante un poder legalmente blindado pero democráticamente discutible? ¿Cómo se construyen alternativas cuando el campo político ha sido rediseñado para favorecer a un solo actor? Los escenarios de largo plazo dependerán menos de la norma escrita y más de la capacidad para disputar el sentido, la legitimidad y la narrativa del poder.