Goberna Reports presenta un análisis sobre las movilizaciones ciudadanas en Bolivia en el año 2019, como parte de su serie sobre estallidos sociales en Latinoamérica.

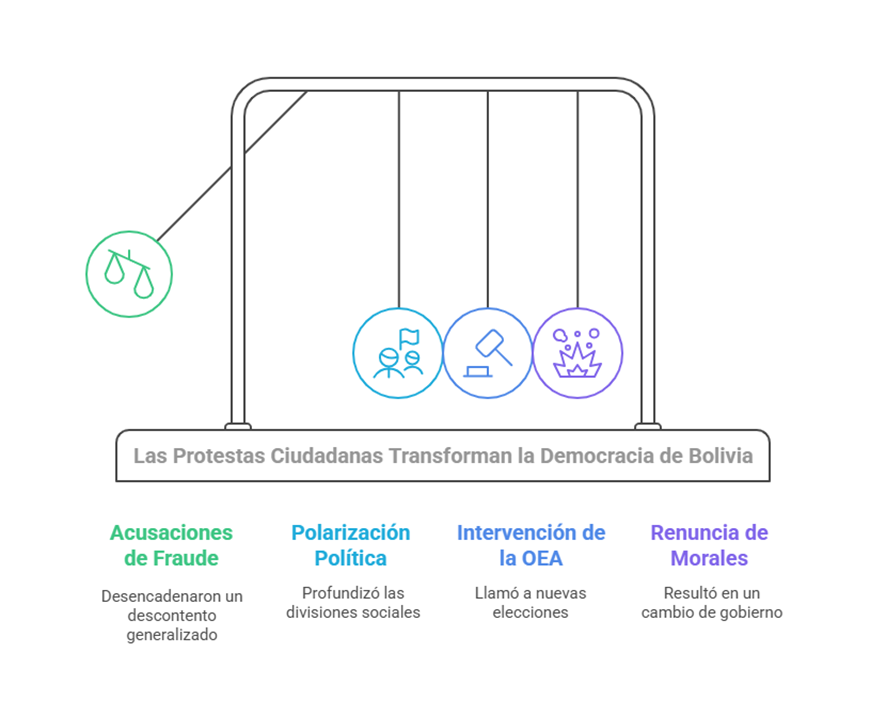

Las protestas fueron desencadenadas por el supuesto fraude electoral en las elecciones nacionales, lo que desató un rechazo generalizado. La huida del presidente Evo Morales y las acusaciones de un supuesto golpe de Estado generaron una profunda polarización, exacerbando la crisis política y la fractura de la sociedad civil boliviana.

La sociedad civil boliviana se vio dividida en dos polos durante las movilizaciones de 2019: por una parte, los afines al oficialismo y otro a la oposición. Estas dos fuerzas se articularon a lo largo de 21 días de luchas, producto de una serie de sucesos que generaron un descontento social generalizado. A lo largo de este proceso, ambos polos de la sociedad expresaron su rechazo ante lo que consideraban una supuesta ruptura de la democracia, tras los resultados de las elecciones nacionales del 20 de octubre de 2019. Se acusaba de fraude electoral, lo que provocó movilizaciones masivas y la posterior renuncia y huida del entonces presidente Evo Morales.

“Octubre encontró a Bolivia con marchas y contramarchas. Una Bolivia dividida, enfrentada entre quienes defendían el triunfo en la primera vuelta de Evo Morales y quienes alegaban fraude, reclamando una segunda vuelta entre Evo Morales y Carlos Mesa.”

La sociedad civil se manifestó principalmente a través de plataformas y movimientos ciudadanos que expresaron su descontento tras la difusión de los resultados preliminares del recuento rápido de las elecciones. El conteo, realizado por el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), se interrumpió durante 24 horas, lo que alimentó la sospecha de irregularidades.

Cuando el conteo se reanudó, Morales apareció como ganador en la primera vuelta. Este presunto fraude generó desconfianza hacia instituciones como el Tribunal Supremo Electoral (TSE). En respuesta, el candidato opositor Carlos Mesa convocó a concentraciones y manifestaciones en rechazo a los resultados, lo que sumó el apoyo de sectores universitarios, partidos opositores y otros grupos de la sociedad civil. Por su parte, los miembros del Movimiento al Socialismo (MAS) manifestaron su respeto por los supuestos resultados, declarando un estado de emergencia y exigiendo que se respetara el voto.

Como resultado de estas movilizaciones, la Organización de Estados Americanos (OEA) intervino, recomendando el 10 de noviembre la realización de una segunda vuelta electoral para restaurar el orden y la confianza en el proceso electoral.

Las movilizaciones de la sociedad civil alcanzaron un punto de inflexión con el amotinamiento de la Policía Boliviana, que, aunque inicialmente había mantenido demandas sectoriales, se sumó a las exigencias de renuncia de Morales y la convocatoria a nuevas elecciones. Desde el 8 de noviembre, las unidades policiales comenzaron a amotinarse, manifestando que no podían enfrentarse a su propio pueblo.

El 10 de noviembre, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, presentó el Informe Preliminar de la Misión de Observación Electoral, en el que afirmaba que se había generado un fraude en las elecciones, aunque el informe no aportó suficiente evidencia para sostener esa acusación de manera concluyente. Esto no resolvió la confrontación entre los dos polos de la sociedad civil.

Aunque algunos autores sostienen que 2019 evidenció una Bolivia dividida, especialmente entre los sectores de la “media luna” y el resto del país, hubo momentos en que la movilización logró unificar a la población, con excepción de Oruro, que no se unió a la causa civil. El descontento había comenzado mucho antes, con el referéndum de 2016, en el que se rechazó la modificación constitucional que permitía la reelección indefinida de Morales. Este rechazo contribuyó al crecimiento del malestar social, que culminó en las movilizaciones y, finalmente, en la renuncia de Morales y el establecimiento de un gobierno transitorio, conforme a lo dispuesto por la Constitución Política del Estado (CPE).

A pesar del esfuerzo y del papel fundamental de la sociedad civil, persiste el debate sobre por qué no se logró consolidar una estructura sólida que uniera a los sectores opositores con miras a las futuras elecciones. ¿Qué mecanismos faltaron? ¿Qué factores impidieron esa consolidación?

A raíz de la crisis de 2019, la estrategia electoral futura en Bolivia debe enfocarse en restaurar la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas y en el sistema electoral. Para lograr esto, es fundamental que los actores políticos, en particular los partidos opositores, trabajen en una serie de reformas y mecanismos que aseguren un proceso electoral transparente, inclusivo y justo, tomando en cuenta las próximas elecciones que se estarán llevando a cabo en agosto del presente año.

1. Fortalecimiento de la independencia del Tribunal Supremo Electoral (TSE)

Es imprescindible crear un TSE verdaderamente autónomo de presiones políticas, garantizando que sus miembros sean seleccionados mediante procesos transparentes y no partidistas. Para ello, debe promoverse una reforma a la ley electoral que elimine cualquier mecanismo que permita la intervención del poder ejecutivo en las decisiones del TSE. Esto incluiría la creación de un sistema de selección de magistrados del TSE con participación plural de sectores civiles, académicos y políticos.

2. Transparencia en el proceso de transmisión de resultados

La introducción de una estrategia que permita la verificación independiente de los resultados es crucial para evitar futuras acusaciones de fraude. Esto puede incluir la implementación de sistemas de auditoría en tiempo real y la creación de plataformas digitales accesibles para la ciudadanía, donde los resultados sean publicados de manera inmediata y verificable, en paralelo con los resultados del TREP. Además, la supervisión internacional y de organizaciones no gubernamentales será vital para garantizar la transparencia.

La crisis de 2019 ha dejado lecciones claras sobre la fragilidad del sistema electoral boliviano y la necesidad de reformar y reforzar las instituciones democráticas. Solo con un esfuerzo coordinado entre el gobierno, la oposición y la sociedad civil se podrá lograr una verdadera reconstrucción de la confianza en las elecciones y evitar que episodios de violencia y desconfianza se repitan en el futuro.

La sociedad civil boliviana no respondió a un liderazgo único ni a los intereses de los partidos políticos tradicionales. De hecho, ambas fuerzas políticas principales de la elección de 2019 contribuyeron a la desestabilización del país. El descontento había comenzado en 2016, con el rechazo al resultado del referéndum que impedía la reelección de Morales, un hecho que fue ignorado por las autoridades competentes, lo que exacerbó la frustración social. Este malestar se tradujo en las movilizaciones de 2019.

A pesar de la falta de un liderazgo centralizado, surgió una conciencia ciudadana extraordinaria, demostrando que, incluso sin una estructura formal, la ciudadanía permaneció organizada y dispuesta a actuar ante cualquier escenario, como lo evidenció el paro de 36 días.

Además, sigue siendo tema de debate si los hechos de 2019 deben considerarse como una revolución o una rebelión, algunos expertos sugieren que se trató de un cambio revolucionario.